ストレッチを継続的に行うことにより、怪我が発生する確率を低くすることができます。しかし、全ての種類の怪我を防げるわけではありません。

怪我の種類と怪我の起こる組織を学んで、ストレッチを有効に活用できるようにしていきましょう。

外傷と障害

スポーツにより起こる怪我は、外傷と障害に分けられます。

外傷とは、一度の大きな外力が身体に加わることによって生じる怪我のことをいいます。足首を捻って捻挫をする、膝を捻ってしまい膝の靭帯を痛める、太ももをぶつけて打撲をする、などが外傷となります。

障害とは、小さなストレスが繰り返し身体に加わることで生じる怪我のことです。過度の練習でスネの筋肉が硬くなりシンスプリント(脛骨疲労性筋膜炎)になる、土踏まずの筋肉が疲弊し偏平足になる、などが障害です。

外傷と障害を総称して傷害と呼びます。

傷害の起こる身体の組織

捻挫や肉離れ、靭帯損傷など、様々な傷害が起こりますが、ここでまず始めに、傷害の起こる組織について説明していきたいと思います。

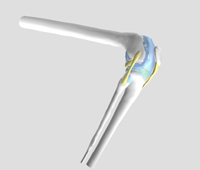

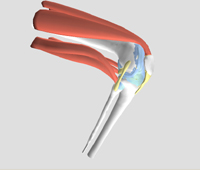

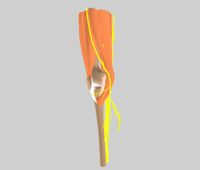

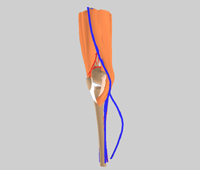

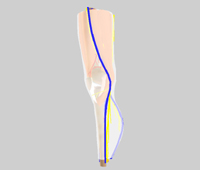

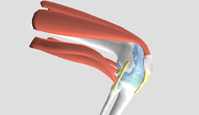

人間の関節は、主に骨、靭帯、筋肉、血管、神経で構成されています。

膝を例に挙げてみましょう。

骨の怪我、筋肉の怪我、靭帯の怪我

骨折とは文字通り骨に起こる怪我で、肉離れとは筋肉に起こる怪我です。 そして、捻挫とは靭帯に起こる怪我のことを指します。(靭帯損傷とも呼ばれます。)

打撲や骨折などの外傷は、ストレッチを行っていても防ぐことが難しいです。

しかし、肉離れやシンスプリント(脛骨疲労性筋膜炎)など、小さなストレスが繰り返し身体に加わることで生じる障害は、継続的にストレッチを続けることで発生する確率を低くすることができます。

ただ闇雲に続けるのではなくて、自分の体の柔軟性をチェックしながらストレッチを行っていきましょう。

こちらの記事もオススメです。